封錫盛院士工作站廣州工業智能研究院:讓水下機器人不斷GET新技能

開篇語

企業苦于缺少智力資源,科學家苦于科研成果落地難。產學研這道方程式,社會各界數十年來不斷在尋找最優解。

2019年起,廣州市聚焦區域產業發展和創新需求,通過實施“廣聚英才計劃”,積極推進院士專家工作站建設。如今已吸引數十名院士與廣州重點發展的戰略性新興產業領域企事業單位聯合建立了院士專家工作站。自此,院士專家工作站像一座產學融通的橋梁飛架于科學家和企業之間。企業的自主創新能力和核心競爭力得到大幅度提升。

近日,廣州院士活動中心與廣州日報聯合推出“成果轉化院士談”欄目,聚焦廣州市院士專家工作站為企事業單位創新“賦能”、并成為企業轉型發展“發動機”的典型案例。

重型挖泥船屬于高技術含量的國家戰略裝備,全世界只有少數幾個國家掌握自主設計建造的核心技術。而今年4月,中船黃埔文沖船舶有限公司建造的7800KW超大型智能化自航絞吸式挖泥船“昊海龍”首次試航成功,標志著該船向著成為一艘真正的疏浚利器邁出了關鍵一步。而該船創行業先河之處,便是搭載全新智能疏浚決策與控制系統,實現絞吸挖泥船一鍵施工作業和智能尋優控制。而這套系統正是封錫盛院士工作站與廣州工業智能研究院合作完成的項目。

7800KW超大型智能化自航絞吸式挖泥船“昊海龍”

近年來,廣州工業智能研究院在海洋機器人技術研發上頻頻突破,他們的無人船產品不斷應用在水質測量、緊急救援、海洋測繪等多個場景,助推中國民用海洋機器人行業進入全新的發展階段。這一系列成果的取得離不開院士團隊的鼎力支持。2019年11月,廣州工業智能研究院獲批掛牌成立院士專家工作站,成為廣州市首批掛牌成立的院士專家工作站之一,并成功引入封錫盛院士作為工作站的進站院士。中國工程院院士封錫盛正是我國最早從事海洋機器人研究的專家之一。

院士心愿:讓水下機器人技術服務經濟主戰場

2011年,中國科學院沈陽自動化研究所(簡稱沈自所)、廣州市南沙區管委會共建了廣州工業智能研究院(此前名為“廣州中國科學院沈陽自動化研究所分所”)。身為新型研發機構的廣州工業智能研究院不同于一般的科研院所,從成立起,它就直面技術轉移市場,并從之中不斷提升自我造血能力。

“我們是個‘四不像’單位,不是企業、高校、科研院校、事業單位,研究院本質上是企業的運作模式,卻也帶著事業單位的色彩,同時也有科研單位的使命感。”廣州工業智能研究院院長苑明哲告訴記者,廣州工業智能研究院作為沈自所的分支機構,承載著沈自所技術外溢的任務,也負責了解行業需求,同時反饋給沈自所進行技術攻關。

廣州工業智能研究院的技術人員正在緊張的調試設備

近年來,廣州工業智能研究院在智能裝備及系統、機器人應用、工業數字化控制系統、無線傳感與通信技術、節能環保等領域為企業提供切實可行的技術方案,在市場的考驗中站穩的腳跟。研究院成立至今服務企業300家以上,帶動企業新增銷售收入超過15億元。

作為廣州工業智能研究院的“娘家”,沈自所被譽為“中國機器人的搖籃”。該所創造了中國機器人事業發展史上的20多個“第一”。相比而言,機器人的水下作業環境更復雜,需要克服低溫、高壓、通訊差等諸多問題。但沈自所的水下機器人是一塊金字招牌,他們的“海翼7000”系列水下滑翔機曾經在馬里亞納海溝創下6329米的世界深潛紀錄。

沈自所研究員封錫盛院士便曾經擔任中國第一臺有纜遙控水下機器人“海人一號”電控系統負責人、我國第一臺無纜自治水下機器人“探索者號”的總設計師、“CR-01”6000米自治水下機器人項目副總設計師、“CR-01”自治水下機器人工程化項目的總設計師和“CR-02”6000米自治水下機器人總設計師。這些水下機器人在國防建設,環境調查,資源開發,和能源生產等方面發揮了巨大作用。

時光荏苒、上世紀70年代末起,沈自所有20多名成員參與研制第一臺有纜遙控水下機器人,如今只有封錫盛現在仍奮戰在科研一線。年已八旬的他,特別希望讓長期積累的水下機器人技術能夠更好地在國民經濟主戰場發揮作用。

“除了軍用以外,海洋能源,海洋石油、天然氣探測開發、海底通訊,海底電纜、管線的鋪設和維修、海上救助、沉物打撈、海洋科學研究等領域,水下機器人都有著廣闊的前景。但機器人在中國依然是新興產業。企業因為技術基礎和人才準備不足,對技術成果的接受和轉化方面很吃力”。封錫盛告訴記者,國內水下機器人產業的軟肋和薄弱環節,恰恰是缺乏人力物力財力對技術進行市場化的二次開發,使得成果無法轉化為產品。

封錫盛院士是中國水下機器人事業的功勛人物

院士專家工作站是近年來出現的一種新的產學研模式,對促進科技成果產業化、培養創新人才隊伍具有重要作用。封錫盛告訴記者,他在廣州工業智能研究院設立工作站,便是希望幫助科研單位將課題更多向市場靠攏、跟市場銜接,同時加強新技術前瞻性研究應用,切實為國家海洋戰略和廣州市地方海洋科技和經濟的發展服務。

海洋讓院士與廣州“結眼緣”

封錫盛院士選擇在廣州設立院士工作站,與廣州工業智能研究院所處的地理位置、產業環境以及多年從事技術成果轉化的經驗有莫大的關系。

封錫盛院士對大海的感情極其深厚。他的團隊和他的科研成果經歷過無數次海上實驗。雖然過程中常常會有驚心動魄,但是最后轉驚為喜的種種經歷成為他一生難以忘懷的回憶。“我常常想再下一次海,可惜年齡大了。”他感嘆地說道。

廣州工業智能研究院地理位置便是靠近珠江入海口。2017年12月,封錫盛院士前往廣州工業智能研究院調研,窗外的景象深深吸引了他:一眼望去是遼闊的汪洋,華南地區最大的造船基地中國船舶工業集團公司龍穴造船基地就在不遠處,該基地的龍門吊正在水面上緊張的作業……

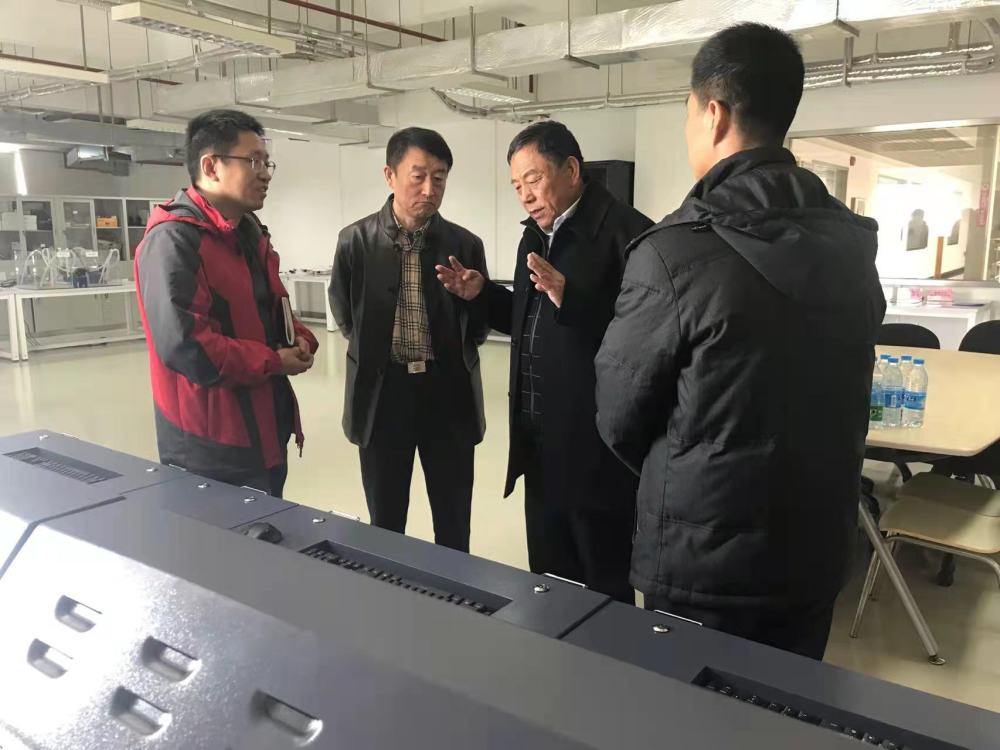

封錫盛院士在指導廣州工業智能研究院的技術研發

沈自所所在地沈陽是一個內陸城市。過往在沈自所的多次海試中,封錫盛團隊需在人員通勤和設備搬運上耗費不少時間和精力。而廣州工業智能研究院靠近大海的地理優勢,無疑可以提高未來海試的效率。同時廣州擁有強大的船舶制造工業,這將更好地促進水下機器人技術成果的產出。

廣州工業智能研究院所鍛煉出的團隊同樣是院士所看重的。經過多年市場競爭的歷練,研究院打造了一批貼近市場需求、踏實解決企業問題的技術隊伍。“我們的技術團隊能做到和企業同頻共振,為了滿足企業的需求,我們很多同事在假期加班都已經是常事。”苑明哲表示。

早在 2012 年,廣州工業智能研究院就向原龍穴造船提供了能源管理系統,主要對船廠的電氣消耗進行跟蹤和分析。此后研究院又針對黃埔文沖的集裝箱船、瀝青船和疏浚船研發出多個能源和效率優化管理系統,系統在使用后節能效果明顯。

“研究院很早就在船舶自動化等領域做了技術轉化的嘗試,這點讓我非常驚喜。”封錫盛院士表示。

最終在2019年,封錫盛院士專家工作站在廣州工業智能研究院掛牌成立,成為廣州市首批掛牌成立的院士專家工作站之一。

技術成果裝備在國家重器

在建站之初,封錫盛院士就對工作站提出了明確目標,便是在海洋科技技術領域的一些關鍵共性技術研究、專業人才培養和成果轉化等方面與廣州工業智能院進行深層次合作,實現一批具有國際或國內領先水平的技術突破,研發一批具有自主知識產權的科技產品。

院士工作站把關鍵共性技術鎖定在智能輔助決策、自主學習、自主決策與控制、故障診斷、無人系統協同控制等技術領域,并進行攻關。

“新技術的突破以及多學科技術間的深度交叉融合,正在推動機器人朝著智能化方向發展。但是機器人在應用上還顯得智能化程度不高,我們要讓機器人向具備與人共融、自主學習、適應復雜環境等功能的方向發展。”封錫盛表示。

廣州工業智能研究院的鮭魚”系列水面無人船

院士工作站經過兩年的運作,一批具有自主知識產權的關鍵技術和科技成果不斷涌現。安裝在超大型智能化自航絞吸式挖泥船“昊海龍”上的全新智能疏浚決策與控制系統便是典型的案例。

苑明哲告訴記者,挖泥船在船上作業的時候,水下狀況無法摸清的,智能疏浚輔助決策系統能充分采集水下作業數據和設備狀態,繼而調整整個全船的各個設備的工作狀態,讓船能以最低的能源消耗獲得最佳挖泥或者挖巖功效。

廣州工業智能研究院研發的CTRL2021無人船控制系統

2020中國創新創業成果交易會上,院士工作站和研究院共同完成的“鮭魚”系列水面無人艇獲得最具投資價值科技成果獎。該無人艇基于自主研發的無人船通用控制系統和地面站軟件,可根據應用場景的不同而搭載不同的作業設備,具備自動導航,自主航行、自主避障、失聯保護、自主返航等功能,可廣泛應用于動態水域監控、立體海洋觀測、水體自主采樣、測繪調查、災后人員搜救等領域。如今“鮭魚”系列已經衍生出多個產品,被廣東省漁業技術推廣總站、湖南長沙力合科技(湖南)股份有限公司、麻涌華陽湖國家濕地公園等單位成功應用。

不僅如此,院士工作站和研究院還共同承擔起一批廣東省重大科研課題,比如廣東省省級科技計劃國際科技合作領域項目《面向水質采樣及監測任務的無人艇-無人機協作系統研究》、廣東省重點領域研發計劃項目《面向粵港澳大灣區重點航道災后監測的無人艇-機跨域協同裝備研制及應用示范》等等。

RS90水面救生機器人

封錫盛院士告訴記者,水下機器人、無人船艇、智能航運的應用對海洋經濟的發展具有引領作用。我們希望通過工作站的建設推動廣州工業智能研究院海洋科技成果轉移轉化體系建設,實現一批科研成果的快速轉化,帶動廣州市海洋經濟的發展和轉型升級,切實為國家海洋戰略和廣州市地方海洋科技和經濟的發展服務。

封錫盛院士給廣州工業智能研究院作指導時,常常鼓勵他們“要看得更遠,想得更遠,做一些前瞻性技術的研究工作”,這給研究院的技術專家帶來極大的改變,如今他們的研發工作不僅緊貼市場,也開始進行領先市場需求的技術布局。

“因為院士工作站的設立,我們敢想以前不敢想的事,敢做以前不敢做的事。”當切實感受到院士團隊給研究院帶來的技術提升與發展時,苑明哲如此感嘆道。

文、圖:廣州日報全媒體記者:龍錕

廣州日報新花城編輯:馬俊賢