天智航“1毫米”的護城河 迎接即將到來的機器人時代

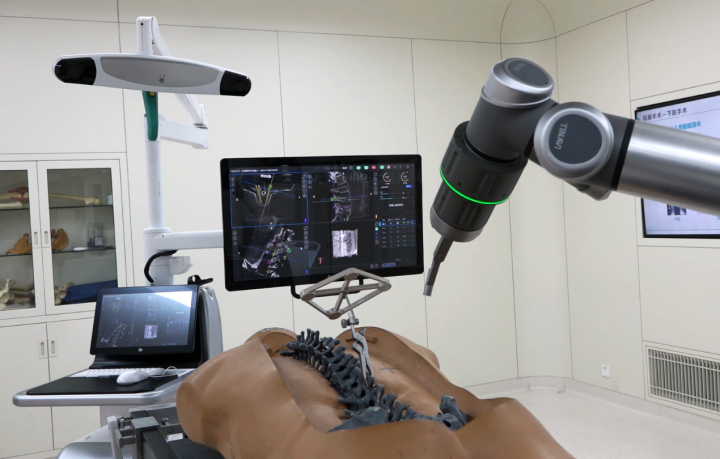

提到機器人,多數人會聯想到影視作品甚至是科幻片中機器人形象,然而在醫療領域的手術機器人則與想象大相徑庭。近日,中國科技新聞網一行數人有幸見到了天智航(688277.SH)的“天璣”骨科手術機器人。

“天璣”骨科手術機器人渾身充滿著工業氣息,剛勁的外表之下,是由無數高精尖元器件組成。與人類相比,“天璣”擁有著更穩定、更精準的操控能力,這種能力對于病患來講,就意味著更小的傷口、更快的恢復速度以及更安全的操作過程,能最大限度的減少手術所造成的傷痛。

這么多優勢的加持,是否意味著隨著手術機器人的發展,醫生可能會面臨失業?醫療領域的“機器人”技術已經發展到了什么程度?未來將會發展成什么樣子?是否存在安全性問題?作為普通患者,我們應該積極去擁抱新技術還是應該持批判態度去謹慎觀察?

手術機器人正處于爆發前夜

根據Frost&Sullivan數據顯示,2015 - 2020年,全球手術機器人市場規模從30億美元增加到83.2億美元,復合增速22.6%,其中,中國手術機器人市場規模從0.93億美元增加到4.25億美元(約27.6億元),復合增速35.7%,估計到2026年全球市場將達到335.9億美元,中國市場則達到38.4億美元(約250億元),復合增速44.3%,占全球市場份額從2020年的5.1%提升到11.4%。

骨科手術機器人行業興起于2015年,2020年全球骨科手術機器人市場規模達13.9億美元,根據 Frost&Sullivan預測,預計2026年有望達46.9億美元,將成為繼腔鏡手術機器人之后下一個廣泛使用的領域,而目前,骨科手術機器人正處于市場應用綻放的前夜。

天智航:第一臺自主研發的本土化骨科手術機器人

天智航進入骨科機器人領域較早,據總經理徐進博士介紹,天智航設立于2005年,設立伊始即專注于骨科手術機器人。在當時,手術機器人還是一個相對比較陌生的概念,之所以選擇骨科作為切入點,是看中了骨科市場的發展前景,通過智能機器人輔助醫生,可以優化整個骨科手術流程,讓手術更精準、傷口更校

與此同時,天智航還選擇了北京積水潭醫院、北京航空航天大學等醫療、科研機構作為合作伙伴,一方面可獲得最前沿的臨床信息,另一方面,在機械控制等領域得以深耕。

與多數產品的逆向開發思路不同,“天璣”骨科手術機器人的開發,都是從一個Idea開始的正向開發。在與醫生進行持續性的交流中,獲得臨床需求,并以此來打造最初的原型機。也正是依靠這種開發思路,天智航自主研發出了我國第一臺取得CFDA注冊證的手術機器人。

難以逾越的“1毫米”護城河

有患者在術后會開玩笑說,“我以為手術機器人是個人形的機器來給我做手術呢!”其實很多患者都存在這樣誤解。實際上,目前的“天璣”骨科手術機器人更像是醫生的輔助工具,通過機械臂的引導,解決傳統骨科手術“看不見、打不準、拿不穩”的難題。

在傳統的骨科手術中,通常會造成很深的切口,而且醫生必須對患者手術部位進行多次、多角度X光透視,才能確認骨科植入物進入人體的位置是否符合手術規劃方案,這使得患者和醫生會長時間暴露在輻射之下。而“天璣”骨科手術機器人可以通過定位和計算,來取代傳統的診治方式。

雖然有機器人的輔助,但手術依然要靠醫生進行主導。醫生首先需要對患者進行X光透視掃描,并將掃描數據傳輸給“機器人”,此時,醫生便可通過機器人的控制臺實現“可視化”操作。在制定好手術規劃路線之后,無需進行多次X光透視,“機器人”便可以根據患者數據以及手術規劃,通過自身多種傳感器以及復雜計算,幫助醫生精準定位手術位置,并把持導針的方向和角度。

這個過程就好比一個裝在“漆黑”盒子里的標靶,醫生沒有辦法直接看到靶心,但是“機器人”不僅可以找到靶心,還能輔助醫生進行瞄準,更關鍵的是,就算靶心的位置發生改變,“機器人”依然可以根據位置變化,重新自動調整,做到實時瞄準,并把精度控制在1毫米以內。醫生在“機器人”的輔助之下,只需“扣動扳機”即可精準命中靶心。這個過程在骨科手術中,是至關重要的一個環節,定位的精準,直接決定了醫生在后續手術中順暢程度以及手術質量。

看似不起眼的“1毫米”,天智航研發團隊卻經歷了無數的挫折。最初,機器人只能做到2毫米的定位精度,為了完成從2毫米到1毫米的跨越,整個團隊不斷地推倒重來,在經歷無數的技術改進以及重新驗證之后,明明技術已經達到預期效果,但又因為加工或測量環節的不到位,又經歷了無數次的產品打磨,最終才推出一款成熟穩定的產品。一般普通的臨床試驗,最多也就半年左右,而“天璣”骨科手術機器人的臨床階段,卻經歷了長達一年半的時間。而也正是因為這1毫米的精度,讓“天璣”骨科手術機器人完成了從上頸椎到脊椎手術的全面覆蓋,并成為了一道難以跨越的護城河。

據徐進博士介紹,傳統的骨盆手術,可能需要做30厘米以上的大切口,術中出血3000毫升以上,術后康復大概需要2-3個月才能下地行走。而使用了“天璣”骨科手術機器人,出血量一般可控制在20毫升左右,兩三根螺釘就能夠解決手術,患者在術后的1-2天,基本就可以下地行走,所以這種技術的進步,能夠為醫生和患者同時帶來巨大的收益。

手術機器人將延長醫生職業生涯

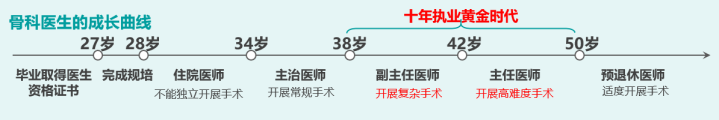

在任何一個國家,醫生都是一種稀缺資源,而對于很多科室的醫生而言,其職業生涯中的黃金周期要比想象的更短,尤其對于骨科醫生而言,真正的黃金周期僅有十年左右。

從醫學院畢業走向工作崗位,年輕醫生都要由基礎手術開始,逐漸成長,直到可以駕馭更復雜的手術,這需要大量經驗的積累,是一個漫長的過程。而骨科醫生在50歲之后,身體機能往往開始走下坡路,隨著眼睛和肌肉機能的退化,一些微創及高難度手術對他們來講,做起來會越來越困難。

直到手術機器人的出現,大大提升了醫生職業生涯的發展速度和生命周期。對于年輕醫生而言,手術機器人提高了醫生的學習速度,將手術中的一些關鍵步驟,由手術機器人進行輔助完成,進而縮短了需要不斷重復練習,才能熟練掌握的技能的時間。對于年長的醫生而言,手術機器人更是彌補了眼睛及肌肉機能退化所帶來的不足,這兩個功能的強化,可以很大程度上延長醫生的職業生命周期。

手術機器人是如何保障安全的?

很多患者會對手術機器人的安全性有所顧忌,有媒體報道,2015年2月,英國首例機器人心瓣修復手術現場鮮血四濺,最終以失敗告終。后期聽證調查的結果顯示,這起慘案的背后,更多的原因是主刀醫生對手術準備不夠充分,在沒有完全掌握如何操作機器的情況下進行了手術,而本應該在現場的兩位醫用機器人專家,事故發生時卻未能出現,導致主刀醫生無法獲得有效幫助。

關于“天璣”骨科手術機器人在安全方面的考慮與設計,徐進博士介紹說,“基于對生命的敬畏,我們有一套完整的研發體系。‘天璣’骨科手術機器人在立項的時候,就已經把安全性放在第一位去考慮。“

目前“天璣“骨科手術機器人的定位就是協助醫生做輔助工作,現場所有的手術決策均由醫生來主控。機器人的每一個關鍵步驟的操作,也要由醫生進行審核和批準。

產品在設計之初,就已經充分考慮了在各個環節可能發生的突發情況,包括在發生斷電或核心部件失能的情況下,依然要保證不發生重大醫療事故。與此同時,為了保證醫生的規范操作,還設置了為期3天的強制性培訓,保證醫生可以準確無誤地進行各環節操作。在此基礎之上,醫生回到院方開展手術時,還會有專門的臨床工程師和專家進行跟臺手術指導,并且,跟臺手術的數量至少會保證在30-50臺,直到醫生完全掌握“天璣“骨科手術機器人的操作要點。

關于未來手術機器人的發展路線

國際著名學術期刊《科學 機器人學》(《ScienceRobotics》)對醫療機器人的自動化程度進行了定義,并分為6個階段,即無自動化(第一階段)、機器人輔助(第二階段)、任務自動化(第三階段)、條件自動化(第四階段)、高度自動化(第五階段)、完全自動化(第六階段)。

徐進博士也提到了天智航對于未來手術機器人的設想,只是并沒有按照學術期刊的“六個階段”去思考,而更像是一個自然而然的增長過程。

他提到,手術機器人大概每3-4年為一個迭代周期,每一代產品的適應癥更加寬廣,自動化和智能化程度也會更高,核心就是圍繞患者構建一個高度集成化的操作平臺。

目前,在天智航的研發團隊中,博士和研究生人數的占比已經達到40%。截止2021年6月30日,已獲得專利授權171項(其中發明專利授權36項)。僅今年上半年,新提交專利申請達17項(其中發明專利申請6項)。

由此可見,此時的天智航正處于快速發展階段,而之所以有這樣的速度,是因為在他們的研發團隊中,有一個特點鮮明的研發小組,主要負責探索未來5-10年內,可能會出現的新技術或產品,其特點就是敏捷、快速,沒有邊界,可以天馬行空地去進行開發,結合小而快的特點,做出各類原型機,不斷尋找未來可能存在的發展趨勢。

或許,正是因為擁有這樣一個“前沿突擊隊”,讓“天璣”骨科手術機器人在骨科的定位導航領域多年保持著業內領先優勢。也或許是進入行業較早的緣故,目前天智航在骨科手術機器人領域擁有接近80%的市場份額。但未來隨著進入這個領域的企業越來越多,競爭也會加劇。至于未來手術機器人的終極形態,沒有人可以說得清楚,但方向上,一定會奔著越來越高的精度、集成度以及安全性的方向去發展。或許,在未來的某一天,科幻作品中的全自動醫療倉終將會被照進現實。